session locale à Paris 15 et 22 novembre

Une journée de formation pour mieux remplir son rôle liturgique de choriste. Ouvert à tous les membres de chorales, mais aussi à tous ceux qui souhaitent découvrir afin de proposer leurs services dans leur chapelle, de 7 à 77 ans.

15 et 22 novembre 2025, de 10h à 17 à la chapelle ND de Consolation, 23 rue Jean Goujon, Paris 8e

- Technique vocale

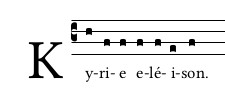

- Solfège grégorien et classique (lire les notes)

- Le mot latin, le rythme grégorien et le phrasé

- Travail de l’intonation et de la justesse

Organisation pratique :

• venir avec son 800 ou son livre de grégorien et de quoi prendre des notes

• prévoir son pique-nique pour midi

• séances en commun et ateliers par groupes de niveau

• plusieurs professeurs à votre disposition

• organisé par le Centre Grégorien Saint Pie X avec 1 professeur du Centre présent.

• étude des messes des dimanches de l'Avent

Inscription, contact, informations :

abbé Louis-Marie Gélineau

06 72 89 79 39

Pour l'inscription, envoyez un email avec vos coordonnées, votre présence à ces journées, la dernière formation que vous avez suivie (lieu, niveau) et votre pratique chorale (passée et actuelle). Merci.